BIOGRAPHIE

|

| Le Quotidien, 10 décembre 1977 |

S'il devait un jour y avoir une biographie de Lucien Lessard, je crois qu'elle devrait commencer comme suit.

Quand en 1944, les Bergeronnes fêtent avec faste et ingéniosité , le centenaire de la fondation de ce village par Thomas Simard , Lucien Lessard a à peine 6 ans. Il sera de la fête. Des pageants issus de la débrouillardise de ses concitoyens le mettront à contribution . Il participera à cet hommage aux bâtisseurs que présentent les Bergeronnais sur le vaste terrain de l’aéroport . C’était le Moulin à images (Robert Lepage) de ce village, technologie en moins ,inventivité en plus et fierté toute égale à celle des Québécois lors de leur 400 ième.

Ces fêtes sont l’objet de diverses manifestations dont des discours patriotiques fortement

politisés tenus par des fils de la paroisse, étudiant à l’extérieur, qui

reviennent pour l’occasion rendre hommage à la contrée qui les a vu naître.

Devinons Lucien Lessard , probablement monté sur la plate forme du camion Ford

de son père, Léon Lessard, accoudé à la toiture de la camionnette, le regard perdu dans cette foule

atypique, que des petits villages comme Bergeronnes ne connaissent que

rarement. Il écoute. Et déjà, bien qu’il ne saisissent pas toute la portée des

hommages qui sont alors rendus aux bâtisseur de son village , il sait que c’est

cela qu’il fera plus tard. Il sait que rien d’autres ne pourra le satisfaire.

C’est pourquoi, une fois ces fêtes du

centenaire terminées, il ne manquera pas une occasion d’accompagner les adultes

lors des assemblées politiques. Et il faut le dire, les orateurs d’alors,

privés de la télévision et la plupart du temps des services de la radio,

doivent sur la Côte-Nord faire preuve d’une habileté hors du commun pour

attirer les foules et livrer leur message. Le petit Lucien y acquerra un style

particulier. Il sera nommé et reprendra lui-même le sobriquet : le petit fonceur de Saguenay.

Lucien Lessard passe son enfance dans ce petit village nord-côtier peuplé de villageois qui n'ont rien à envier aux pittoresques personnages présentés par Pagnol dans sa trilogie marseillaise. Aux Bergeronnes, débattre d'une idée n'est pas une chose exceptionnelle, c'est une façon de vivre.

******************************************

Mais Lucien Lessard m'a déjà dit à ce sujet: "On a assez entendu parler de moi."

Même si je reste en désaccord avec sa position, je crois qu'il faut respecter la paix gagnée par les hommes politiques qui à la fin d'une carrière éprouvante passent à autre chose .

Quelques mots sur le Lucien de 1971.

Avertissement: Pour se faire une idée complète des deux articles que je partage ici, une lecture intégrale peut en être faite sur le site de la Bibliothèque des archives nationales du Québec. (BANQ) |

| L'Action Nationale, décembre 1971 |

|

| L'Action Nationale, janvier 1972 |

|

| En fait ce problème date de 1977 |

Focus : Saguenay Lac St-Jean, 1981, Novembre 1981

|

| Le Soleil Levant , décembre 2011 |

|

| Les droits de la minorité anglophone |

Lise Payette et Lucien Lessard quittent la politique en 1981 et 1982. En réalité, il ne la quitte pas vraiment. La politique continue de les habiter. La télésérie sur René Lévesque, diffusée en 2008, dans laquelle joue Emmanuel Bilodeau leur déplaît dans l’ensemble, mais aussi sur le plan personnel. Madame Payette s’attribue le choix de la devise Je me souviens de même que Lucien Lessard. Dans Le Soleil du 4 août 2008, Gilbert Lavoie le raconte sous le titre «La grogne monte chez Lessard et Payette.» Dans la série télévisée, on fait dire à Lise Payette que c’est sa mère qui est à l’origine de cette inscription sur les plaques et moqueur, Lucien Lessard rétorque: «Je n’ai pas souvenance que Lise Payette ait fait suspendre le conseil des ministres pour nous parler de sa mère.»

Madame Payette réagit et «nie avoir été inspirée par sa mère mais elle confirme avoir été à l’origine de ce changement susceptible d’empêcher les politiciens d’oublier leurs promesses». Elle l’avait dit à Saucier : elle a de la suite dans les idées. En 1977, Gisèle Tremblay lui faisait dire : “Ma grand-mère disait, ajoute-t-elle : les Québécois, ce n’est pas le cœur qui leur manque, mais la mémoire!” La grand-mère est devenue la mère, mais Lise Payette ne lâche pas le morceau. Lessard fulmine.

Rien à faire, une réelle confusion persiste. Le 6 décembre 2018, soit le lendemain de son décès, le télé-journal de Radio-Canada lui consacre plus de trois minutes sous le titre «Retour sur la vie de Lise Payette».

La journaliste Solveig Miller rappelle : «Contre vents et marées, elle crée l’assurance-automobile. [Pause] C’est elle qui fait inscrire la devise du Québec je me souviens sur les plaques d’automobile.» Encore une fois, apparaissent une photo de Madame Payette et une plaque de 1978. Pour elle, le «je me souviens» était là pour «nous rappeler d’où on vient, qui on est».

À Jean-François Lisée qui s’étonnait de son intérêt pour Pax Plante, le justicier montréalais, elle avait répondu : «Je suis la ministre qui a fait mettre « Je me souviens » sur les plaques automobiles, car je crois que si on ne connaît pas l’histoire, on refait les mêmes erreurs. Hélas! On n’a pas de mémoire.» (L’Actualité, février 1992)

Dans la première édition de Femmes d’honneur (3e tome, octobre 1999), après s’être demandé si les gens se souvenaient que Trudeau avait mis son siège en jeu pendant la campagne référendaire, elle ajoute : «J’étais celle qui avait suggéré qu’on mît la devise du Québec sur les plaques d’immatriculation en remplacement de la belle province. J’espérais que la mémoire nous reviendrait. Il n’en fut rien.»

Au moment de la réédition en 2014, le ton est plus ferme, elle se fait plus mordante: «J’avais réussi pendant que j’étais en politique à faire graver notre devise sur les plaques automobiles. Le « Je me souviens » allait peut-être nous donner envie de fouiller tout notre passé pour nous donner des repères…»

«J’avais réussi», écrit-elle. Et par précaution, elle ne se contente pas de «faire mettre», mais bien de «faire graver». Malicieusement, je pourrais ajouter : elle avait surtout réussi à se convaincre d’être responsable du changement.

En préface, Josée Boileau, de sa plus belle plume, écrit : «C’est à elle qu’on doit cette transformation si puissamment symbolique de nos plaques d’immatriculation : le “je me souviens” agissant qui a délogé le bonasse “la belle province”.»

Au moment de mes entrevues avec John Grant destinées à Mémoires de député, je viens près moi aussi de tomber dans le panneau : «Dans les échanges avec des députés, un peu par provocation, je lance on pourrait mettre memini/ je me souviens sur les plaques. Madame Payette…elle a allumé. Elle fait Ah! Elle était à l’assurance automobile. Alors c’est devenu ça.» (2e partie, 3:10) Je le raconte ainsi et c’est maladroit. C’est un épisode vieux de plus de 40 ans, je fais spontanément un lien entre la loi d’assurance automobile, qui est le grand fait d’arme de Lise Payette, et le changement sur les plaques. Après coup, je me rends compte de la confusion que j’engendre. Cette entrevue est du 19 février 2017. Je profite des Entretiens avec Stéphane Savard (Boréal, 2019, p. 201) pour préciser que «c’est Lucien qui s’est chargé du changement en tant que ministre des Transports».

Point final.

(sources : Blog le Septentrion, Denis Vaugeois )

|

| LE SOLEIL , 16 décembre 1976 |

Selon Denis Vaugeois ,ministre de la Culture, Lucien Lessard, Député depuis 1970, en avait vu de toutes les couleurs. Il était de notoriété publique que l’émission des plaques était un chef-d’œuvre de combines et de favoritisme. Le 8 décembre, les ministres s’inquiètent de la nomination des membres du comité qui accorde les contrats, rien d’autre, mais, de toute évidence, Lucien a l’esprit ailleurs.

Dès le début de décembre 1976, il en savait assez pour prendre sur lui la décision contenue dans son communiqué du 15 décembre. Le code de la route est précis à ce sujet. Le chapitre 231 accorde au directeur du Bureau des véhicules automobiles (BVA) la responsabilité des plaques d’immatriculation sous la responsabilité du ministre des Transports. Le 8, il se concentra donc sur «la nomination des émetteurs de plaques» et jugea que ceux-ci seraient plus occupés à sauver leur poste qu’à défendre un slogan. Le 15, il était prêt à émettre un communiqué de presse à l’allure assez inoffensive prenant même la précaution de ménager la décision de son prédécesseur, l’ex-ministre Raymond Mailloux, quant aux couleurs des prochaines plaques, beige et marron. S’il y eut discussion au conseil des ministres, il n’en est resté aucune trace. Voilà bien un des paradoxes de l’administration publique, une décision qui affecte tout monde et qui passe comme du beurre dans la poêle.

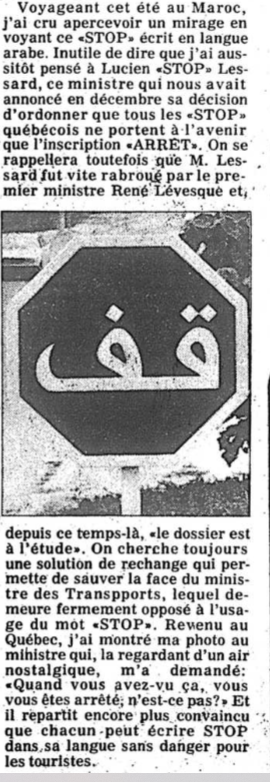

L'affaire du STOP !

|

| La presse 1979 |

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire