|

| Cité dans La création d'une région folklorique ,Serge Gauthier, PUL, 2006, 228 p. |

L'abbé Charles Trudelle ,curé de Baie-Saint_Paul , a rédigé ce texte en 1860. Il faut remarquer l'appellation retenue, "Côte du Nord".

Encore plus étrange, ce récit tenu par le chef Donnaeona rapporté par un prêtre, Pierre François-Xavier de Charlevoix 1682-1761:

Les contrées éloignées étaient l'objet des plus captivantes histoires inventées. Tout comme l'Afrique, le pays saguenéen fut l'objet de mythes qui remplacèrent désavantageusement la réalité.

_______________

L'Oblat, Hubert-Paul DeLadurantaye rapporte également ce mythe de la terre en trop dans Lettres du Grand Nord . En voici le rapport dans le roman de Robert Lalonde : Le vaste Monde.

DES FRONTIÈRES À FIXER

Il est au début du XX e siècle , une certitude, c'est que les frontières de Charlevoix ,du Saguenay et de la Côte-Nord se confondent et ne sont pas précisées par les folkloristes, les excursionnistes et les résidents ; l' ouverture des régions "en bas" de Charlevoix sont encore récentes et sont vues comme des extensions au pays déjà défriché. Ce sont après tout les frères et les soeurs des Charlevoisiens qui ont quitté un village pour élargir le pays trop étroit.

De fait, la confusion est entretenue pour vendre la région aux voyageurs : la compagnie de navigation Canada Steamship Line vogue vers le Saguenay : sont présentés sans distinction de lieux, les moulins de l'Isle-aux-Coudres, le Fjord , les petites maisons des habitants...

De plus, tous les journaux de l'époque traite la nouvelle provenant de Grandes-Bergeronnes , en identifiant un village de ce beau Saguenay. Pour certains la confusion est attribuable au fait que la le comté de Saguenay couvre depuis 1850, le bas Saguenay (Sagard et ses cantons), la région neuve de Tadoussac et les Bergeronnes et s'étend jusqu'à Saint-Pierre de la Pointe-aux-Esquimaux. Pour d'autres, le Saguenay est aussi un pays neuf et la distinction avec la Côte-Nord devient difficile du fait que longtemps les services administratifs, la fréquentation scolaire et les liens avec l'Églises passent par le Saguenay pour le secteur de Bergeronnes. Il faut attendre en 1945 pour voir naître le diocèse du Golfe Saint-Laurent. De plus, il existe même une migration intérieure qui fait se déplacer des gens du Saguenay à Bergeronnes et vice-versa. Longtemps d'ailleurs la colonisation est restée une affaire familiale.

"Nous savons par ailleurs que les liens familiaux continuaient de commander étroitement les migrations ultérieures au sein de la région." 1.

Selon Gérard Bouchard et Jeannette Larouche, 1. chaque groupe impliquait en moyenne sept membres.

__________________________________

1. Bouchard, G. & Larouche, J. (1988). Dynamique des populations locales : la formation des paroisses rurales au Saguenay (1840-1911). Revue d'histoire de l'Amérique française, 41 (3), 363–388

UNE CULTURE QUI SE TRANSMET

Il est aussi intéressant de noter que Marius Barbeau et Luc Larcourcière , deux chercheurs et folkloristes, étendent leurs rencontres de témoins, entre 1920 et 1960, en terre Charlevoisienne au-delà de la rivière Saguenay , ils y découvrent la même richesse du langage , les mêmes archaïsmes. La tradition orale de même que l'esprit charlevoisien ne se sont pas perdus avec la migration forcée des colons de 1840 . Toutefois, en scrutant les fiches des témoins interrogés. il est facile d'observer un certain clivage dans la provenance des citoyens des Escoumins et ceux des Bergeronnes. L'industrialisation rapide du village voisin attire la main-d'oeuvre provenant de la rive opposée . Têtu et Boucher ouvrent une scierie (1845) et se servent de la rivière Escoumins pour transporter le bois, ils ouvrent aussi le territoire à un afflux de migrants qui cette fois-ci ne sont pas en majorité des cultivateurs à la recherche de terres nouvelles pour établir leur progéniture. Le motif changeant, change aussi la composition du peuplement.

|

| Tout comme la première vague de colons peuplant le Saguenay , les migrants aux Bergeronnes sont d'abord Charlevoisiens. Ils seront aux Escoumins , issus principalement du Bas-Saint-Laurent. |

DÉFINITION D'UNE PARTIE DE LA CÔTE DU NORD DU SAINT-LAURENT

Une autre raison de toute cette confusion , et qui démontre comment d'une époque à une autre et selon les bon vouloir politique les limites d'un lieu peuvent être assimilées à un domaine plutôt qu'à un autre, c'est le mesurage de l'arpenteur Joseph Laurent Normandin (1732) . On peut lire dans le procès-verbal issu de ses observations que le Domaine du Roi - dont il marquera les limites par des fleurs de lys plantés aux arbres - que tout reste à définir:

"Quant à l'ordonnance qui, à la suite de l'arpentage fait par Normandin, fixa les limites du territoire saguenayen ? voici quelle en était la teneur :(...)la carte que nous avons fait dresser sur icelui, dont la minute reste et restera déposée en notre secrétariat, dans l'étendue desquelles bornes se trouvent renfermés les postes de Tadoussac, Malbaie, Bondésir, Papinachois, Islets de Jérémie et Pointe-des-Betsiamites, Checoutimy, Lac Saint-Jean, Nekoubau, Chomontchouane, Mistassins, et derrière les Mistassins jusqu'à la [11] Baie d'Hudson, et au bas de la rivière le Domaine sera borné, en conséquence de notre dite ordonnance du douze du présent mois, par le Cap des Cormorans jusqu'à la hauteur des terres, dans laquelle étendue seront compris la rivière Moisie, le lac des Kichetigaux, le lac des Naskapis, et autres rivières et lacs qui s'y déchargent, etc., etc." 2

Une superficie de 720,000 kilomètres restait donc à peupler en 1732 ! Voila qui nous tient bien loin de la colonisation de Bergeronnes qui aura lieu 100 ans plus tard.

_________________________________

2. LE SAGUENAY ET LE BASSIN DU LAC SAINT-JEAN Ouvrage historique et descriptif, Arthur Buies , Québec : Léger Brousseau, Imprimeur-Éditeur, 1896, 3e

édition, 420 pp.

Dès 1828, les rivières Bergeronnes et Petites Bergeronnes sont mises à contribution pour pénétrer le territoire saguenéen et fournir en foin de bonne qualité les animaux du Poste de Tadoussac , siège des affaires commerciales de la compagnie de la Baie-d'Hudson . Il est impératif de dire ici que de considérer les rivières Bergeronnes comme lieu de fourniture fut un temps la première destinée de ce territoire, ainsi Thomas Simard qui avait été un employé de la compagnie à titre de guide a lui-même utilisé ces terres vers 1842 comme grenier pour la région de Charlevoix . On parle toujours ici d'ouvrir le Saguenay. Il n'est pas encore question de la Côte-Nord.

Voici le témoignage de Nixon , un soldat du 66e régiment attaché à l'expédition de 1828 lancé par Lord Dalhousie , gouverneur du Canada. Vouée à l'exploration des nouveaux territoire, cette expédition faisait suite à des inspections qui révélaient les possibilités agricoles et minières du territoire .

"J'y

trouvai un beau taureau de race anglaise, deux vaches, autant de veaux, sept

moutons et un cheval ; on tire leur fourrage d'hiver de la petite rivière

et de la grande rivière Bergeronnes, la première à trois lieues et la deuxième à

trois lieues et demie de Tadoussac. Le premier endroit produit et fournit au

poste d'excellent foin sauvage, et est susceptible d'en rapporter beaucoup plus

qu'à présent ; on en obtient peu du dernier endroit, et tous deux sont

d'accès difficile.2."

|

| Carte au moment de la colonisation de Bergeronnes |

1841, Archives nationales du Canada -Joseph Bouchette (1774-1841)-

Il semble que l'attachement à Charlevoix -et par extension au Saguenay qui fut par sa colonisation, le moteur de la migration première dans le secteur de Bergeronnes- soit pour les premiers colons non seulement une nécessité mais un besoin affectif qui ne sera jamais définitivement rompu. Malgré que la région de la Côte-Nord ait été découpée selon diverses méthodes depuis lors, il reste qu'a divers moments de son existence, le secteur géographique englobant les villages de Tadoussac aux Escoumins en incluant au nord , le village de Sacré-Coeur , a été marqué par diverses manifestations qui le relient encore à l'ouest du Saguenay.

En considérant les diverses propositions de définition de la réalité régionale telles qu'établies par Clermont Dugas (*) , je tenterai de placer Bergeronnes dans le parcours régionalisant du Québec moderne.

______________________________________

(* ) Dugas, C. (1986). Région et régionalisation au Québec depuis Raoul Blanchard.

Cahiers de géographie du Québec, 30 (80), 189–202.

Une industrie commune avec des développeurs communs

|

| Camil Girard, L'industries forestières du nord-est québécois, Histoire Sociale-Vol. XXII, n° 43 (mai-1989) |

Bergeronnais de la Côte-Nord, du Saguenay ou de Charlevoix?

L'Église comme mère ...

Entre 1878 et 1945 , la paroisse de Sainte Zoé (qui deviendra la paroisse Notre-Dame de Bon-Désir en 1889) est sous la responsabilité du premier évêque de l'évêché du Saguenay-Lac-St-Jean, Mgr Dominique Racine. L'attachement au territoire saguenéen est très fort. Par exemple, le centenaire de Bergeronnes célébré en 1944, s'inspire hautement des fêtes du centenaire de Chicoutimi souligné en 1938. De cette région des étudiants, des hommes d'affaires, des parents se joindront aux Bergeronnais pour assister à l'événements.

Jusqu'en 1954, il était impossible de poursuivre des études classiques dans la région de la Côte-Nord. Il en fut de même pour l'École Normale , devenir enseignant.te exigeait pour les candidats de se déplacer au Saguenay, dans Charlevoix, au Bas-St-Laurent ou à Québec. Ce qui ne facilitait pas l'accès aux études. Le fait d'être participant historiquement à la colonisation du Saguenay, d'être desservis par l'Évêché de Chicoutimi et de fréquenter les institutions de cette région a créé des liens affectifs forts.

|

| Extrait: Notes préliminaires page XXI |

1889 - Description des cantons arpentés et des territoires explorés de la province , Département des terres de la Couronne.

Il s'agit ici d'une approche purement géographique. Cette façon de faire sera maintenue jusqu'en 1958 par Raoul Blanchard . Tout comme ces prédécesseurs, le géographe rédigera des monographies et des études basées sur des inventaires.

"(...) tant dans ses études régionales que dans sa synthèse québécoise, le découpage semble reposer davantage sur des considérations pratiques que sur une interprétation conceptuelle quelconque. La région apparaît plus, chez lui, comme un périmètre de référence pour fins d'inventaire, d'analyse, de description et de localisation qu'une entité dotée d'une signification économique précise."(-Dugas, 1986, p 192)

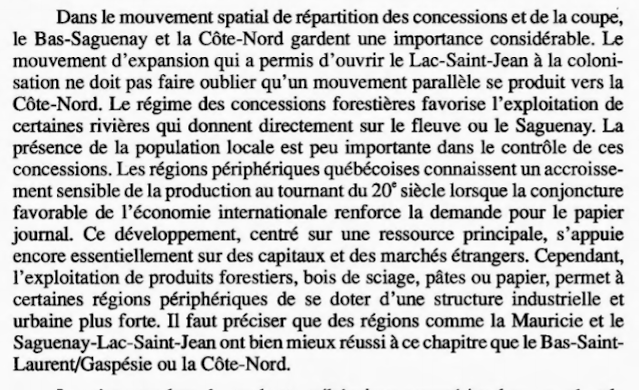

En 1959, Benoit Brouillette , premier géographe québécois de formation scientifique de renommée internationale , propose une classification des régions économiques du Québec. L'arbitraire de l'exercice est expliqué par l'auteur:

« On a jugé bon de grouper un certain nombre de comtés municipaux limitrophes afin d'en faire des régions qui expriment mieux que chaque comté pris individuellement les conditions ambiantes de mise en valeur. La règle d'or est de ne jamais partager un comté... En réalité ce sont plutôt les moyens de communication, routes et voies ferrées qui donnent aux zones économiques leur principale unité». (Dugas , 1986, p. 195)

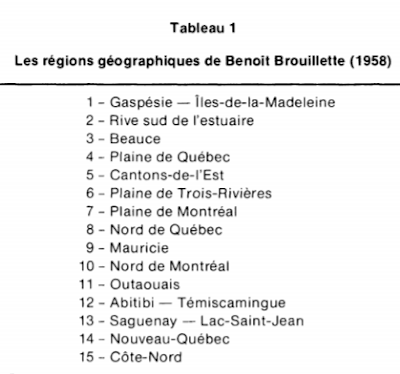

L'arrêté en conseil n° 524 adopté par le Conseil exécutif du Québec divise officiellement le territoire québécois en 10 régions

En 1966, apparaît pour la première fois de façon officielle, un découpage administratif des régions du Québec. On passe alors de 14 régions à 10 . Ces changements même s'ils sont justifiés dans un arrêté ministériel que Jean Lesage défend avec vigueur, exigent tout de même un temps d'adaptation.

|

Le Soleil, 31-03-1966 |

Il aura fallu si on s'en tient à l'ouverture du territoire en 1842, près de 125 ans pour désigner de façon officielle le territoire de la Côte du nord . Officieusement , on retrouve avant cette date des traces d'une nomenclature des régions chez les géographes. Avant 1958, le ministère de la Colonisation est le principal porteur des désignations territoriales.

|

* Charlevoix est compris dans la région 03 -Québec |

Le découpage de 1966 apparaîtra dès le début comme injustifié dans certaines parties du Québec. L'exemple de la Gaspésie est patent. Après plusieurs années de contestation, les Gaspésiens se feront enfin reconnaître en 1985 comme vivant dans un territoire administratif distinct du Bas-Saint-Laurent.

" (...) aucun pôle ne structure l'ensemble de la région de la Gaspésie -Bas-Saint-Laurent, pas plus que celle de la Côte-Nord.(...) En fait, on a retenu comme régions administratives certaines régions naturelles ." (-Dugas, 1986, p.196)

En fait, si on se penche sur le cas du secteur de Bergeronnes, on se rendra compte que le pôle économique variera selon les époques , le développement économique et les moyens de transports disponibles. Avant la Seconde Grande Guerre, Québec sera longtemps considérée comme la destination des échanges commerciaux importants en raison du lien maritime important que constituait le transport des biens essentiels par goélette et la présence d'institutions financières et gouvernementale peu décentralisées.

Entre 1930 et 1960, l'exploitation des richesses naturelles sur la Côte-Nord fera naître des villes industrielles, mais encore, il faudra que suivent les services de nature régionale pour créer un véritable lien socio-économique entre les vieux villages de l'ouest et les villes situées à l'est.

En 1966, l'ouverture de la route vers Chicoutimi changera les habitudes de consommation de façon marquée, enfin l'explosion industrielle liée aux ressources hydroélectriques consolidera les attaches du secteur au pôle important que deviendra Hauterive, ville de services.

Toutefois, on notera que beaucoup de services professionnels : arpentage, dentisterie,optométrie, notariat seront disponibles à La Malbaie et seront avant 1970 très prisés par les gens du secteur. Rien n'est simple pour le secteur BEST, d'une part les habitants relèvent de services gouvernementaux et para-gouvernementaux concentrés à l'est du territoire et d'autre part, les échanges économiques sont plus simples du coté du Saguenay ou de Charlevoix de par leur proximité et leur disponibilité.

De la région socio-économique à la région touristique

Au cours des années 1980 et 1990 , l'essor touristique de Bergeronnes se fera sous l'égide de la région Manicouagan. Ce qui n'est pas sans faire sourciller les principaux instigateurs de cette nouvelle industrie dont le produit d'appel le plus connu est d'abord l'observation des baleines. Pour les gens de Tadoussac, le lien naturel avec les régions de Saguenay et Charlevoix semble plus porteur en termes de promotion que la lointaine Manicouagan !

|

| 1941- Touristes à Tadoussac. L'industrie touristique est dans ce village très en avance sur le reste de région. |

La région touristique est d'ailleurs divisée en cinq sous-région tant la diversité de l'offre souffre d'un manque d'unité. Le désir de Tadoussac de rejoindre l'Association Touristique Régionale -ATR- de Charlevoix ou celle de Saguenay sera manifesté à plusieurs reprise au début des années 90. Tadoussac qui a une longueur d'avance sur les autres municipalités, et qui tient lieu de porte d'entrée sur la Côte-Nord insiste pour accueillir la Maison du tourisme , une façon pour les artisans du milieu de démontrer que leur appartenance à la région ne se fera pas à titre de simple figurant ! Réalité difficile à comprendre pour l'est de la région où le tourisme n'est pas encore une industrie nécessaire à leur survie. Par exemple , dans le a année 80 et 90 , le théâtre d'été de Baie-Comeau faisait relâche pendant les vacances de la construction !

Quand la géographie parle

En 1992, l'inauguration du Parc marin Saguenay-Saint-Laurent par le ministre Jean Charest viendra en quelque sorte remettre les pendules à l'heure. La région retrouvera dans les limites proposées par le Parc, ce qui ressemble le plus aux frontières tracées par les colonisateurs du 19 e siècle ! Il faut toutefois comprendre qu'il s'agit de limites essentiellement vouées à la conservation et à la promotion des aires protégées du fjord et du fleuve. Par contre, la création du parc sera l'occasion pour le secteur de définir plus précisément son offre touristique tout en continuant d'appartenir à l' ATR de Manicouagan .

|

| Carte actuelle |

En 1982, la création de la MRC de la Haute-Côte-Nord viendra mettre en évidence la division qui existe entre le secteur BEST et le reste de la sous-région. Les intérêts sont si divergents entre les secteurs Est et Ouest qu'il faudra que la MRC désigne dans son schéma d'aménagement deux pôles de développement. Forestville et Les Escoumins sont dans les faits deux importantes destinations pour les populations de l'est et de l'ouest de la MRC. Toutefois à une autre échelle, les pôles les plus importants sont pour l'ouest de la MRC (secteur BEST) :Chicoutimi et pour l'est (secteur de Forestville): Baie-Comeau .

Découpage démocratique

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire